早在旧石器时代,南宁一带已经有古人类居住。到了新石器时代,古人类活动的范围不断扩大,原始居民逐步从前期赖以栖息的山洞走向江河两岸居住,以渔猎为生,同时出现了原始农业的迹象。人们在邕江河畔选择依山傍水、地势凸起的台地构筑窝棚式的房屋,过上了相对稳定的定居生活。随着社会生产力和先民们生产能力的逐步提高和原始农业的发展,南宁一带原始居民的生产和生活空间逐步向远离江河的丘陵地区扩展,留下了许多不同类型和不同内涵的历史文化遗存。在新石器时代早中期,文化遗存以贝丘遗址为主,主要内涵是顶蛳山文化。

贝丘遗址就是贝壳堆积成丘的遗址,是古代人类生活遗址的一种,以包含大量的螺蛳壳和蚌壳为特征而得名。20世纪60年代初,考古工作者在南宁附近调查,在邕宁县长塘横渡邕江的时候,从船上看到河岸崩塌处露出很多粉白色的螺蛳壳,于是上岸寻访,在粉白色螺壳之间发现有石器和陶片,由此发现了邕江沿岸的第一处贝丘遗址。调查发现,邕江流域是贝丘遗址分布最密集的地方,从南宁市郊的豹子头遗址到横县西津遗址,总共水程二百多公里,就发现二十多处贝丘遗址。

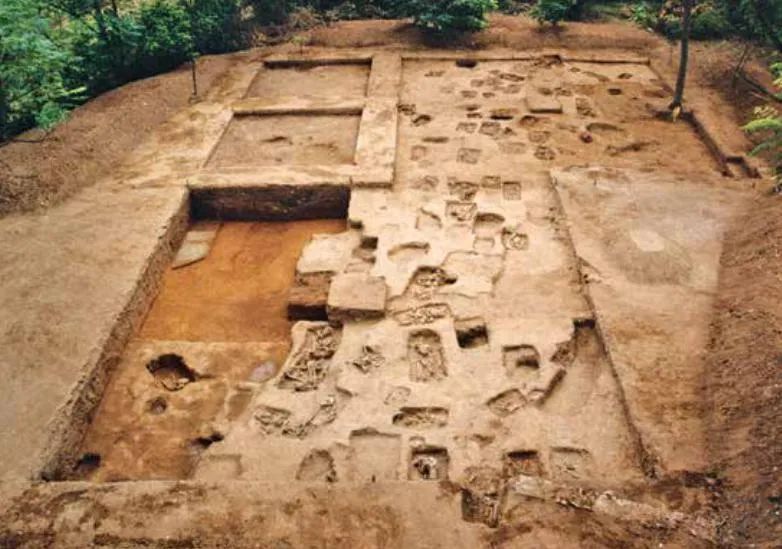

邕江流域贝丘遗址代表——顶蛳山遗址及顶蛳山文化 (傅宪国 摄)

南宁的贝丘遗址文化可以分为以下三个发展阶段:第一期文化以顶蛳山遗址第二期遗存为代表,包括豹子头遗址早期遗存、秋江遗址早期遗存。第二期文化以顶蛳山遗址第三期遗存为代表,包括豹子头遗址晚期、牛栏石、凌屋、那北咀等遗址,是邕江流域贝丘遗址发展的高峰时期,遗址最多,文化内容最为丰富多彩。其文化内涵及特征与第一期文化有较多的相似性,表现出明显的传承关系,但已经有很明显的变化。第三期文化遗存以西津遗址为代表,江口遗址也大致相当于这一时期。

顶蛳山遗址出土鱼头形穿孔蚌刀 (南宁市博物馆 供图)

南宁境内新石器时代的贝丘遗址,还有一类属洞穴遗址,代表一个重要类型,多分布在岩溶洞穴发育地区,年代一般较早。这种洞穴遗址不仅仅洞穴内有遗存,洞外的活动区也有相关遗物遗迹,并且遗址周边也有水域或河流存在,以便获取自然资源。南宁境内的洞穴遗址包括武鸣岜勋遗址、蜡烛山遗址、敢风遗址,以及上林县舜婆山遗址等。

南宁境内的大量贝丘遗存表明,在新石器时代早中期,南宁地区存在以渔猎捕捞和采集为主要生活方式的原始文化。

一审:黄心蓉

二审:张艳兰

三审:唐彩红